ukm/aw

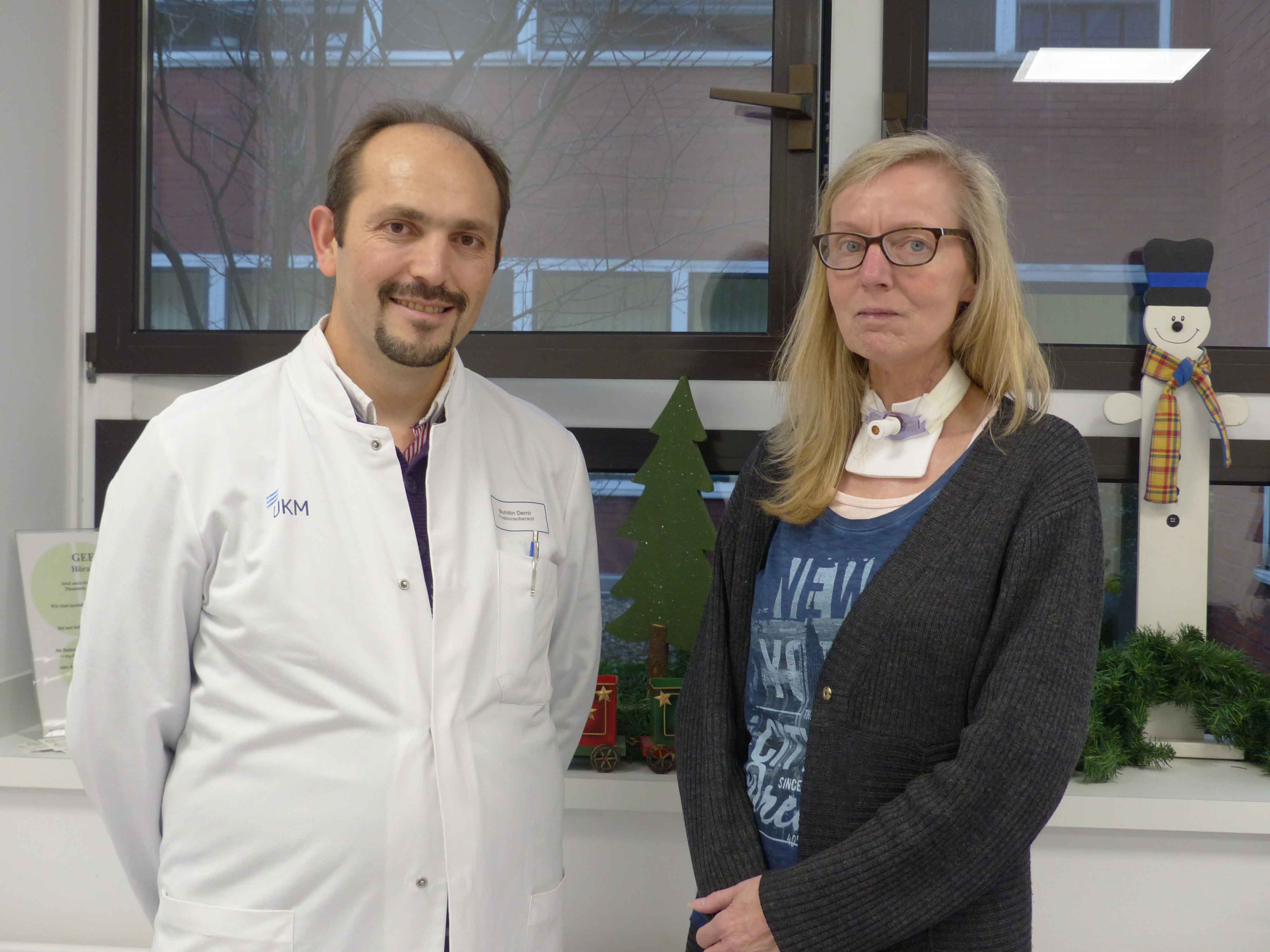

Silvia Puke ist eine patente Frau. Mit ihrem Mann führt sie ein Hotel und hatte schon immer viel Kontakt zu Menschen. Doch nach einer Operation im vergangenen Jahr hatte sie sich eine Zeit lang regelrecht versteckt. Im Jahr 2013 war Puke an Speiseröhrenkrebs erkrankt und musste sich in der Folge Bestrahlungen und mehreren Operationen unterziehen. Als sie im Herbst 2015 nach einem dieser Eingriffe aufwachte und plötzlich akute Atemprobleme bekam, musste bei ihr ein Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) vorgenommen werden. Seitdem muss sie dauerhaft eine Trachealkanüle tragen, damit sie atmen und sprechen kann. „Das Gewebe im Bereich der Luft- und Speiseröhre war durch die Strahlenbehandlung, aber auch durch die mehrfachen Operationen stark vernarbt“, so ihr behandelnder Arzt Muhittin Demir aus der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie des UKM (Universitätsklinikum Münster). „Das ist eine häufige Komplikation bei Patienten mit einem Tumor im Kopf-Hals-Bereich. Das Tragen der Kanüle ist leider mit Schluckbeschwerden verbunden und muss trainiert werden. Mit der neuen Lebenssituation müssen die Betroffene erst lernen, umzugehen.“ Mit der Unterstützung von Psychoonkologen, Schlucktherapeuten, Ernährungsberatern und Sozialarbeitern findet Silvia Puke seitdem kontinuierlich zurück ins normale Leben. Ernährt wird sie hauptsächlich über eine PEJ-Sonde, die Nahrung direkt in den Magen-Darm-Trakt führt.

Die psychosoziale Komponente ist bei Patienten, die plötzlich auf eine Trachealkanüle angewiesen sind, nicht zu unterschätzen. Nichts ist mehr wie vorher: Nicht das Atmen, nicht das Sprechen, nicht das Essen. „Um Frau Puke eine weitgehende Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen, erfolgte eine intensive Schlucktherapie und Anleitung zu speziellen Schluckübungen, die sie auch zuhause machen kann. Außerdem bekommt sie eine logopädische Therapie, um die Deutlichkeit der Sprache zu verbessern. Unser Ansatz ist interdisziplinär. Wir arbeiten auch mit Ergotherapeuten und natürlich Ernährungsmedizinern. So werden Patienten nach und nach wiedereingegliedert“, weiß Demir. Und Sylvia Puke selbst sagt: „Ich habe echte Fortschritte gemacht. Erst traut man sich ja gar nichts mehr zu und möchte sich am liebsten verkriechen. Jetzt weiß ich: Ich werde solange an mir arbeiten, bis ich vielleicht die Trachealkanüle überhaupt nicht mehr brauche.“

Von Schluckbeschwerden betroffen sind nicht nur Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. Auch nach einem Schlaganfall, bei Multipler Sklerose oder Parkinson oder sogar bei fortgeschrittener Demenz können Betroffene unter Dysphagie leiden. Symptome sind ein ständiges „Kloßgefühl“ im Hals, Verschlucken von Nahrung oder Husten sowie häufiges Räuspern. Letztlich vermeiden Betroffene gemeinsame Mahlzeiten, weil sie sich genieren. Die interdisziplinäre Therapie wird auf das jeweilige Krankheitsbild entsprechend abgestimmt. In jedem Fall aber bringt eine gelungene Behandlung - die maßgeblich auch von der Mitarbeit des Patienten abhängt - ein Stück wiedergewonnene Lebensqualität.